И еще одна статья – о чешских НФ-фэнзинах. Ее написал чешский критик, библиограф, писатель НФ Иван Адамович (Ivan Adamovič), и она была опубликована на английском языке 26 февраля 2018 года также в рамках сайта “POP JUNCTION” см. http://henryjenkins.org Статья носит название:

Рождение фэнзинов из желания и духа возможностей

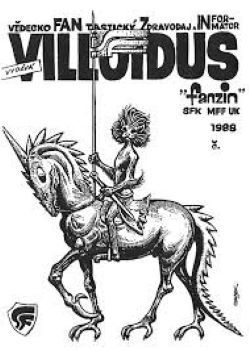

Научно-фантастическая литература обычно была прерогативой молодых людей, которых тянуло к точным техническим наукам. В одном конкретном гнезде таких живых существ, в студенческом общежитии физико-математического факультета Карлова университета в Праге, известном под названием «Ветряная мельница» (Větrník), родился один из первых и самых известных чешских фан-клубов научной фантастики под названием «Виллоидус» (“Villoidus”). Он был основан в 1979 году группой студентов и сосредоточен вокруг Зденека Рампаса (Zdeněk Rampas).

Три года спустя клуб начал издавать один из первых чешских научно-фантастических фэнзинов.

Случилось это так: в 1980 году основные члены-основатели клуба ушли на срочную военную службу, а руководство клубом перешло ко второму поколению членов, родившихся в 1960 году: Иржи «Пивосу» Куржине (Jiří “Pyvos” Kuřina), Владимиру Вагнеру (Vladimír Wagner) и Милошу «Альберту» Подпере (Miloš “Albert” Podpěra). Куржина и Подпера жили в комнате общежития, где они держали библиотеку научно-фантастических книг для членов клуба. По словам Милоша Подперы, именно во время одного из вечерних собраний клуба возникла идея издавать клубный журнал. О том, что нечто такое, как клубный журнал, существует, узнал единственный оставшийся в общежитии член первого поколения клуба, Иржи Маркус (Jiří Markus), который по состоянию здоровья избежал призыва на военную службу и имел доступ к источникам информации о внешнем мире научной фантастики. Он отлично знал английский язык, что было редкостью в то время; был владельцем обширной коллекции англоязычных научно-фантастических книг и иногда читал свои переводы научно-фантастических романов во время совещаний. Иногда он даже переводил напрямую, «с листа», читая англоязычный оригинал.

Ну и вот, этот студент-математик Иржи рассказал своим друзьям, что в англоязычных странах фэны-любители НФ издают свои собственные «фэнзины» (1). Всем тут же захотелось издать и свой фэнзин. С этого момента и в течение следующих нескольких десятилетий чешский фэндом перенял основную английскую терминологию, относящуюся к фан-деятельности, то есть термины fan, fandom, fanzine и con (convention — собрание фэнов). Они использовали эти выражения более 10 лет, так как в более специализированных терминах и аббревиатурах не было необходимости.

Другие кусочки головоломки сложились очень быстро. Осенью 1981 года с военной службы вернулся Петр «Паги» Голан (Petr “Pagi” Holan); он был членом факультетского совета SSМ (Socialistický svaz mládeže –Социалистический союз молодежи). Руководство SSM приветствовало любую новую деятельность, которую оно могло использовать для демонстрации своей собственной деятельности, и таким образом стало зонтичной организацией (2) для фэнзина. Как и в большинстве случаев в то время, необходимо было сочетание как официальных, так и неофициальных процедур. В апреле 1982 года для общенационального съезда-конвента «Parcon» было напечатано 150 экземпляров первого номера «Журнала для внутренних нужд SFK FO SSM UK/FMF».

Чтобы было понятно: первым чешским периодическим научно-фантастическим фэнзином, вероятно, был “Sci-fi Věstník” (информационный бюллетень), первый номер которого был напечатан в январе 1981 года для членов научно-фантастического клуба Теплицкой обсерватории.

Первоначально он содержал только короткие рассказы, поэтому издатели физико-математического научно-фантастического журнала отказали ему в ярлыке «фэнзин» в одной из своих редакционных статей. Если мы коснемся еще более неясных начинаний, то первым самиздатовским изданием, граничащим с фэнзином и антологией, была «Вега» (“Vega”), изданная в Пльзене в 1977 году в качестве приложения к информационному бюллетеню “Předenice tramp”.

Но вернемся к пражским математикам и физикам. Начиная со второго номера, термин «журнал» был изменен на «фэнзин». Редакторы сначала не понимали, что у фэнзина должно быть имя; на обложке был типографский логотип «Sci-Fi», который, как предполагалось, был названием издания;

позже он был назван именем клуба: “Villoidus”. В 1983 году появился подзаголовок: «VědeckoFANtastickýZpravodaj a INformátor» (Бюллетень научной фантастики и информатор), который был чешским бэкронимом, пытавшимся объяснить потенциально опасный англицизм «фэнзин».

Официальная поддержка со стороны властей оказала существенную помощь в практических аспектах производства фэнзина (3). Нужно было только отнести в университетский копировальный центр изготовленные на восковке трафареты, где затем печаталось «внутреннее периодическое издание» в нужном количестве экземпляров. Скорее всего, контент регулярно проверялся на подрывную направленность, но никаких ограничений на содержание никогда не было.

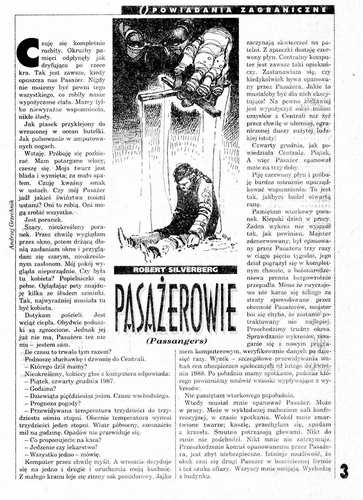

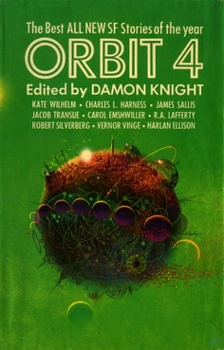

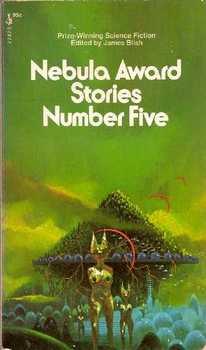

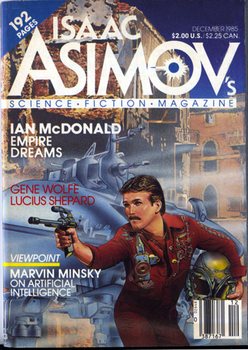

Содержание фэнзина (4) представляло собой смесь коротких рассказов, переведенных в основном с английского и русского, оригинальных чешских рассказов, новостей фэндома, отчетов о результатах литературных конкурсов, обзоров научно-фантастических изданий за рубежом, советов начинающим авторам и, конечно же, рецензий.

С точки зрения графики (5), научно-фантастический фэнзин был довольно консервативным; Процесс копирования имел свои ограничения в отношении иллюстраций и графики, поэтому, за некоторыми исключениями, контент был в основном текстовым. Однако с 1985 года фэнзин ставил на обложку рисунок известного художника и иллюстратора комиксов КАЙИ САУДЕКА (Kája Saudek).

. На рисунке среди прочего изображался в той или иной форме талисман клуба, вымышленный Зеленый Шеристянчик, чье латинское название Villoidus дало название клубу. Обложка фэнзина, вероятно, имела лучший внешний вид из всех обложек чешских фэнзинов того времени.

В течение нескольких лет тираж фэнзина удвоился и составил 300 экземпляров. Фэнзин перестал издаваться в 1989 году (6). Редакторы, один за другим, закончили учебу, и с падением коммунистического режима у них теперь были несравненно более широкие возможности для самореализации. Главным редактором последних двух номеров был Мартин Клима (Martin Klima), участник студенческого движения “Stuha”, который 17 ноября 1989 года был одним из руководителей студенческих протестов в пражском Альбертове в начале Бархатной революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фэнзины. Первым научно-фантастическим фэнзином иногда считается «Комета» (“The Comet”), опубликованная «Научным корреспондентским клубом» (“Science correspondence club”) в Чикаго в 1930 году;

тем не менее, «Путешественник во времени» (“The Time Traveller”) , изданный в 1932 году, лучше подходит для примера того, что мы понимаем под фэнзином сегодня, поскольку «Комета» в основном занималась чисто научными вопросами.

Термин «фэнзин» применяется в англоязычных странах с начала 1940-х годов. Похоже, что впервые он был использован для описания любительских изданий именно в жанре научной фантастики. Самая значимая жанровая премия, называемая «Хьюго», вручается ежегодно на конвенции “Worldcon” с 1955 года среди прочих в категории «Лучший фэнзин».

Американские и британские фэнзины печатались по схожей технологии, которая позже использовалась и для печатания чешских фэнзинов. Первоначально фэнзины имели более серьезное содержание; позже их контент был больше сосредоточен на самом фандоме, а не на опубликованной научно-фантастической литературе. Это объясняет общую распространенность довольно загадочного юмора и жаргона — фэнзины были в первую очередь публикациями для инсайдерского сообщества.

В отличие от чешских фэнзинов, в англоязычных странах фэнзины зачастую издавались одним фэном-энтузиастом, который мог получить значительное «Egoboo» (повышение самооценки), занимаясь этим. Также, в отличие от чешских фэнзинов, эти фэнзины постепенно отошли от публикации коротких рассказов; более распространенным явлением для них были разделы с письмами фэнов, функция, полностью отсутствовавшая в чешских фэнзинах. В некоторых зарубежных журналах раздел с письмами фэнов даже составлял большую часть контента и служил средством коммуникации до появления Интернета. Письма от фэнов были реакцией на письма других фэнов или на статьи из последнего выпуска, и часто были написаны с намерением получить бесплатную копию следующего выпуска данного фэнзина.

2. Зонтичные организации. Подавляющее большинство отечественных, дореволюционных фэнзинов издавалось клубами научной фантастики, и они практически всегда существовали при некоем официальном организующем учреждении. Никогда не говорилось, что клуб или группа должны иметь официальное организующее учреждение, но прикрытие спины во времена социализма щадило нервы фэнов (в Польше некоторые издатели научно-фантастического самиздата подвергались полицейскому преследованию по подозрению в экономических преступлениях), ну и немаловажно также то, что зонтичная организация помогала в издании и распространении клубных фэнзинов.

Несмотря на то, что НФ-фэнзины были «самиздатовской» продукцией, в них никогда не было контента, подрывающего режим, и никто не испытывал в этом никакой необходимости. Редким исключением стал рассказ Р. Э. Говарда «За Черной речкой», опубликованный в фэнзине «Странник» («Poutník»), официальным организатором которого выступила ячейка SSM государственного предприятия TOS Hostivař.

Местными комиссарами-охранителями эта история была сочтена слишком кровавой и суровой, поэтому фэнзину пришлось искать альтернативное официальное учреждение-организатор, которым стала ячейка SSM Химико-технологического университета. Были также случаи обмана: издатели фэнзинов указывали некое фиктивное организующее учреждение или использовали название уже существующего, ведать не ведавшего о том, что клубный журнал использует их наименования в качестве политической «крыши».

3. Производство фэнзина. Хотя производство фэнзина (то есть печать и переплет) не было особенно творческой работой, оно было полезно для объединения команд. В некоторых организационных учреждениях имелся канцелярский отдел, который занимался печатанием и, в случае нужды, переплетением необходимых документов (годовых и пр. отчетов, материалов научных конференций и т.д.) – когда бумага и прочие материалы в нем заканчивались, новой доставки бумаги и пр. приходилось долго ждать, и в этот момент простоя фэны могли вклиниться (разумеется, со своей бумагой и своими прочими материалами) и напечатать и размножить свой фэнзин; изредка фэны имели прямой доступ к копировальным аппаратам. Стоит отметить, однако, что в 1980-х годах копировальные машины тщательно охранялись и находились под строгим контролем. Это было связано с боязнью властей политически подрывных или в вообще в целом неконтролируемых публикаций.

Статья Милана Дундра «Я печатаю, ты печатаешь, мы печатаем» (Milan Dundra "Tisknu, tiskneš, tiskneme"), опубликованная в фэнзине “Slan” 2/1988, предлагает заглянуть в тонкости производства фэнзина.

Во-первых, нужно было выбрать операторов процесса. В вышеупомянутой статье речь шла о человеке, который менял копировальные листы и наносил краску на печатные барабаны (и постепенно сам в процессе окрашивался краской); человеке, который тем или иным способом приводил копир в движение (элементарно вертел ручку); человек, который клал бумагу в копир и тщетно пытался заставить машину взять листы по отдельности; и тот самый нужный контролер по качеству, который проверял качество отпечатков и соответственно ругал и отчитывал вышеупомянутых операторов. После печати другой человек сортировал страницы по стопкам и удалял случайно попавшие пустые страницы. Затем все присутствующие обходили стопки и брали по одному листу бумаги из каждой, пока у них на руках не получался готовый выпуск. Особенно важную задачу решал человек, который брошюровал выпуски после тщательной проверки количества и ориентации всех страниц.

Изготовление одного выпуска фэнзина «Слэна» таким образом занимало у фэнов около трех дней (фэнзин имел около 30 страниц, было напечатано 70 экземпляров). Печать одной страницы 70 раз занимала около 15–20 минут в неспешном темпе. Фэны-печатники попытались ускорить этот процесс, организовав соревнование на самую быструю печать страниц. Это осуществлялось с большим физическим усилием, сопровождалось криками «Давай!», «Катись!», «Еще краски!» или «Протрите!». Самая быстрая команда смогла распечатать все копии одной страницы за полторы минуты. Эти усилия также повлияли на составителей и переплетчиков, поэтому первый номер фэнзина “Slan” 1988 года был выпущен однажды вечером за три с половиной часа.

Ротационный метод был наиболее распространенным методом копирования фэнзинов в середине 1980-х годов; однако были и более простые, хотя и более трудоемкие методы. В 1992 году фэны из карловарского клуба любителей научной фантастики «Скотный двор» («Farma zvířat») описали возможную альтернативу: «Мы нашли пересечение между нашими желаниями и нашими средствами в технике печати. Это самый дешевый метод печати из всех; вам понадобится деревянная рама с экраном, копировальные трафареты, валик и краска. Вы кладете написанный трафарет на раму, равномерно наносите краску, кладете на трафарет чистый лист бумаги, затем катаете по нему валиком. Если у вас достаточно выносливости, вы можете напечатать таким образом до тысячи экземпляров. (Но вы же не станете этого делать!)»

4. Содержание фэнзина. Содержание фэнзинов зависело от находчивости и навыков отдельных членов клуба любителей научной фантастики. По сути, существовало два вида клубов. Один из них представлял собой клуб, который функционировал во вполне определенном месте (группа активных фэнов собиралась в некоей комнате, доме, зале и т.д), второй тип представлял собой клуб, формально связанный с определенной организацией (обычно университетом), но его члены могли находиться сколь угодно далеко друг от друга, занимаясь определенной клубной работой. И в том и другом случае фэнзины представляли собой в первую очередь отчеты о таких встречах и работах. Были и исключения из этого правила, например такой широко известный фэнзин, как “Interkom”,

или “R.U.R.”,

чей одноименный клуб считался центральным пражским научно-фантастическим клубом, стоявшим выше всех других клубов, были в первую очередь информационными бюллетенями о событиях в чехословацком фандоме.

Было очевидно, что фэнзины вытесняют несуществующий журнал. Публиковалось мало хороших научно-фантастических книг, поэтому иностранные рассказы, переведенные членами клуба, были популярным контентом фэнзина были рассказы иностранных писателей, переведенные членами клуба. Клубы обладали различными возможностями в этом отношении, так, например, фэнзин «Странник» («Poutník») опубликовал первые чешские переводы фантастических рассказов о Конане в переводе ЯНА КАНТУРЕКА (Jan Kantůrek); другой член клуба выпускал сокращенные переводы больших романов, например «Основания» Айзека Азимова. Благодаря фэнзину “Villoidus” чешские читатели впервые узнали о существовании и содержании серии «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса из обширных обзоров с цитатными выдержками. Переводы зачастую осуществлялись через третий язык, например, англо-американскую фантастику переводили с русского или, чаще, польского языка. Начинающие чешские авторы оттачивали свое литературное мастерство на страницах фэнзина; лучшие рассказы обычно представлялись на конкурс фэндома на премию Карела Чапека. Фэнзины публиковали практически все работы членов клуба, которые были хотя бы немного читабельными, поэтому общее качество контента было не особенно высоким, но благодаря им все же выявились несколько талантливых писателей, например Ян Главичка (Jan Hlavička), самобытный автор Зденек Пав (Zdeněk Páv) , или радикалка Ева Гаусерова (Eva Hauserová), которая назвала свой стиль «биопанком».

Что может показаться весьма странным сегодняшним читателям, так это рецензии на современные фильмы, некоторые из которых подробно описывали сюжет фильма, который можно было увидеть, например, только на видео, и который таким образом был совершенно недоступен для рядового фэна. Более ориентированные на новостную ленту фэнзины часто публиковали пространные дискуссии, в основном о различных взглядах на проведение и организацию фэндома (в этом преуспели Владимир Веверка [Vladimír Veverka], Иржи Карбусицкий [Jiří Karbusický] и Вацлав Правда [Václav Pravda]) или о миссиях фэнзинов (Лада Пешка [Láďa Peška]). Читая их сегодня, можно легко создать впечатление, что фандом был больше похож на утомительную «говорильню», чем на веселое хобби.

Подобно авторам американских фэнзинов, некоторые из местных создателей фэнзинов позже стали профессионалами — издатель фэнзина «Бене Гессерит» (“Bene Gesserit”) (вероятно, первого фэнзина, предназначенного для продажи) основал издательство “Winston Smith”,

Томаш Йирковский (Tomáš Jirkovský) превратил свой фэнзин “Laser” в известное издательство с тем же названием.

С другой стороны, с точки зрения оригинального контента, даже после 1989 года практически не было совпадений между авторами, пишущими для фэнзинов, и авторами, пишущими для широкой публики.

После того, как в марте 1990 года начал издаваться первый профессиональный журнал «Икария» (“Ikarie”), и фандом начал распадаться на более мелкие группы по интересам, произошел сдвиг в сторону более чисто фан-зинов и более непринужденного подхода к контенту.

Сам журнал “Ikarie” был трансмутацией фэнзина “Ikarie XB”, который был, вероятно, самым амбициозным проектом чешского фэндома.

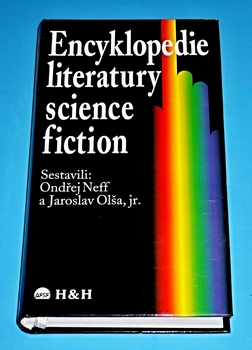

Это последний любительский журнал был подготовлен группой опытных редакторов научной фантастики (Ярослав Ольша [Jaroslav Olša], Павел Косатик [Pavel Kosatík], Ондржей Нефф [Ondřej Neff] и Иван Адамович [Ivan Adamoviч] ), был напечатан на качественной бумаге с использованием технологий офсетной печати (с помощью шаблона, сочетающего текст, напечатанный на электрической пишущей машинке, ручную работу и заголовки на переводной бумаге). Образцом для создания «Икарии» послужил польский журнал “Fantastyka”. Когда журнал «Икария» начал издаваться массовым тиражом, фэны все еще считали его фэндомным журналом, что привело к чувству разочарования у тех, кто считал, что редакция мало сотрудничает с фэндомом (на самом деле у журнала был регулярный раздел о фандоме).

С начала 1990-х годов также стали издаваться фэнзины, посвященные определенной части жанра фэнтези, например, «Плоский мир» Терри Пратчетта (“CoriCelesti”), ролевым и настольным играм о фантастических героях («Дыхание дракона» -- “Dechdraka”),

произведениям Дж.Р.Р. Толкина («Имладрис» -- “Imladris”),

вдохновленные киберпанком («Последняя доза» -- “Posledni dávka”; трансмутация фэнзина «R.U.R.»),

ориентированные на героическую фэнтези («Гуль» -- “Ghul”), посвященный жанру ужасов “Ducháček”,

или сугубо личные фэнзины, которые служили только для публикации взглядов и наблюдений одного автора (например, «Дикая Шаака» [“Wild Sharkaah”], публиковавшийся на английском языке Евой Гаусеровой).

Одним из фэнзинов, который существует с 1980-х годов до сих пор и остается, вероятно, самым значительным изданием фэндома, является информационный бюллетень “Interkom”, которым руководит Зденек Рампас (Zdeněk Rampas).

5. Графический дизайн. Ноябрьская революция 1989 года и внезапная либерализация информационного поля и торговли поначалу не оказали существенного влияния на фэнзины. Это относится и к графическому аспекту этих публикаций, которые до 1990-х годов все еще выглядели любительски. Предположение о том, что все больше и больше фэнзинов будут следовать более «профессиональному» графическому стилю “Ikarie XB”, оказалось ошибочным. Вероятно, все было наоборот: с широким распространением профессиональных периодических изданий издатели фэнзинов могли больше сосредоточиться на значении слова «любитель». Фэнзины так и остались вотчиной любителей жанров.

Некоторые фэнзины используют свои тесные связи с профессиональными художниками, которые бесплатно рисовали обложки. ТЕОДОР РОТРЕКЛ (Teodor Rotrekl) был автором обложек фэнзинов “Slan”, КАЙЯ САУДЕК (Kája Saudek) был автором обложек фэнзинов “Sci-Fi/Villoidus” и “Poutník”, а также имел специальное соглашение с шумперкскими фэнзинами “Vakukok” и “Knihovnička Vakukoku”, что позволяло им публиковать репринты его старых комиксов.

Комиксы появлялись на страницах фэнзинов лишь в редких случаях; в первую очередь это были “Makropulos” (издавался в Шумперке Любомиром Главсой [Lubomír Hlavsa])

и “Trifid” (издавался в Либереце Мирославом Шёнбергом [Miroslav Schönberg] и Владимиром Ханушем [Vladimír Hanuš]).

Во второй половине 1980-х годов большинство фэнзинов перешли на офсетную печать, что позволило получить более качественные репродукции иллюстраций и использовать более качественную бумагу. Случаи ксерокопирования фэнзинов также стали более распространенными, особенно это касается фэнзинов с небольшим количеством страниц. В 1990-х годах многие фэнзины перешли на формат А5, а некоторые также трансформировались в полупрофессиональные журналы. Энергия, ранее используемая для издания фэнзина, была направлена на небольшие отдельные издания, в первую очередь на переводы коротких рассказов и романов.

6. Закат фэнзинов. В 1985 году издавалось около 26 различных фэнзинов. В 1990 году их число (включая те, которые больше не издаются) приближалось к 50. Большинство из них перестали публиковаться в 1990-х годах, хотя появилось несколько новых. О причинах уже говорилось: старение фэнов и новые возможности после революции, в меньшей степени Интернет.

«Сколько наших фэнзинов смогли бы выжить, конкурируя с одним или двумя официально издаваемыми научно-фантастическими журналами? Бойтесь момента, когда выйдет первый чехословацкий научно-фантастический журнал! Этот момент ознаменует начало конца чешских фэнзинов», — писал в марте 1987 года Ладислав Пешка (Ladislav Peška), главный редактор фэнзина “Slan”.

Именно появление журнала “Ikarie”, а затем и других, а не распространение Интернета, привело к постепенному падению числа фэнзинов, хотя и не таким прямолинейным образом, как предсказывал Пешка. Было очень мало интернет-фэнзинов, в смысле публикации готовых выпусков; Главным сетевым фэнзином в 1995 году стал Amber.zine, который писал о научной фантастике и новых технологиях. Другие веб-проекты, такие как амбициозный Fanzine.cz, Sarden или Fantasy Planet, можно рассматривать скорее как порталы.

Заключение

Cталкеры серой зоны. Деятельность научно-фантастического фэндома была аполитичной по своей природе, и его главные герои имели очень разные политические предпочтения. В фэнзинах не писали о политике, а если уж она обсуждалась на клубных встречах, то обычно это делалось в тихом уголке комнаты один на один. В наиболее подробном обзоре чешских научно-фантастических фэнзинов до ноября 1989 года, опубликованном Ярославом Ольшей-младшим ( Jaroslav Olša Jr.) в журнале «Немезида» (“Nemesis”, декабрь 1996 — январь 1997), мы можем прочитать следующее: «Угнетение создало связь между восточноевропейскими фэндомами (не только внутри их стран, но и на международном уровне), которая затем стала уникальной субкультурой». который самим своим существованием боролась с тоталитарным режимом, прежде всего мобилизуя людей и давая им то, чего им не хватало, — средства самореализации».

Однако времена меняются, и сегодня мы склонны смотреть на гражданскую деятельность за пределами официальных структур немного по-другому. Вся сфера фэнзинов была бы невозможна без существования «серой зоны», в которой вещи не разрешены и не запрещены, но тихо терпимы, потому что они не считаются опасными. По мнению современных историков, наиболее заметным из которых является Михал Пуллман (Michal Pullman), «серая зона» функционировала не в оппозиции к коммунистическому режиму, а в соответствии с ним. «"Спокойные условия для работы" и развитие безобидных увлечений было одним из основных направлений так называемой "нормализации" эпохи президента Гусака, введенной в действие после Пражской весны 1968 года для подавления любых бунтарских тенденций. Необходимо было задаться вопросом, не является ли равнодушие чешского и словацкого населения, подпитываемое поворотом большинства населения к своим личным делам и к “спокойной жизни” вне коммунистической идеологии и власти, в конце концов более прочной опорой стабильности для режима, чем тайная полиция и идеологические манипуляции», -- пишет Пуллман в антологии 2017 года «Чем была нормализация? Исследование позднего социализма» («Co byla normalizace: Studie o pozdním socialismu»). -- «Общество в условиях коммунистической диктатуры было чем-то большим, чем просто пассивным объектом угнетения. Люди (...) использовали доступные им средства для достижения своих неидеологических, “естественных” жизненных целей — учебы, хорошей работы, достойной жизни и т. д.».

Обилие «хобби», возникшее в 1980-х годах, было таким двусторонне удобным контрактом с режимом. Мы даём вам, вы даёте нам. Итак, мы вернулись к началу научно-фантастического фэнзина, который университетское отделение SSM могло объявить одним из результатов работы, ориентированной на молодежь, в то время как молодые любители научной фантастики получили возможность издавать журналы. Таких примеров можно привести множество. В 1985 году пражские фэны наладили плодотворное сотрудничество с Союзом советско-чехословацкой дружбы, выразившееся в получении аудиовизуальных материалов, пропагандирующих советскую фантастику. Мало кто из фанатов считал это актом коллаборационизма, а скорее испытывал тихое удовлетворение в подобных случаях, считая их свидетельством того, как можно перехитрить режим, пользуясь его собственным оружием. Но таковым было общественное поведение большинства граждан; фэны считали себя как минимум «островками положительного отклонения». Однако чешское общество движется к более глубокому осмыслению этой дихотомии довольно медленно.

Во времена Чехословацкой Социалистической Республики клубы/фэнзины существовали, например, под эгидой:

-- местных отделений (ячеек) Союза социалистической молодежи (SSM): клуб “Slan Sci-fi” — фэнзин “Slan” (разрешение на издание выдано Народным комитетом г. Кладно); клуб “Andromeda”, г. Пльзень – фэнзин “Andromeda”;

-- районных библиотек: Карловарский (г. Карловы Вары) клуб "Скотный двор" – фэнзин “Big Bang” и другие издания; Оправский (г. Оправа) клуб “Hepterida” – фэнзин “Labyrint”;

-- местных молодежных клубов: Остравский (г. Острава) клуб литературной фэнтези – фэнзин “Leonardo”;

Шумперкский (г. Шумперк) клуб “Makropulos” – фэнзин “Makropulos”;

-- местных домов культуры: клуб “Möbius” – фэнзин «Мозг» (“Mozek”), разрешение на издание выдано Народным комитетом г. Йиглавы;

-- профсоюзных комитетов (ROH) в государственных учреждениях и предприятиях: клуб “AF 167” -- фэнзин AF 167 (г. Брно);

-- Центрального дома культуры государственной железнодорожной компании: Пражский (г. Прага) клуб “R.U.R.” и фэнзин “R.U.R.”

-- базы Свазарм (Ассоциации спортивных союзов Чехии): Пражский (г. Прага) клуб “Ада” – фэнзин “Ikarie XB”;

-- ассоциированных рабочих клубов: Клуб “Bonsai” (г. Ческа Липа) – фэнзин “Bonsai”;

-- парков культуры и отдыха: клуб “Trifid”, зарегистрированный как клуб по интересам и любителей искусству;

-- обсерваторий: клуб любителей НФ Теплицкой (г. Теплице) обсерватории.

-------------------------------

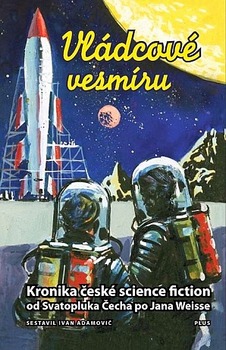

Иван Адамович (род. 1967)

изучал научную информацию и библиотековедение на факультете искусств Карлова университета в Праге.

Был одним из основателей научно-фантастического ежемесячного журнала “Ikarie”, где работал редактором отдела иностранной прозы с момента основания журнала в 1990 году до 2007 года. Будучи видным деятелем фэндома научной фантастики, возглавлял Пражский клуб «Р.У.Р.» (“R.U.R.”) и был главным редактором одноименного клубного фэнзина, позже получившего название «Последняя доза» (“Poslední dávka”). Параллельно с работой в журнале “Ikarie”, также работал редактором в нескольких других журналах и руководил альтернативным журналом «Элемент» (“Živel”). Был сокуратором выставки «Планета Эдем: мир завтрашнего дня в социалистической Чехословакии» (2010). Автор-составитель «Чешского литературного словаря фэнтези и научной фантастики» (“Slovnik české literárni fantastiky a scitnce fiction”, 1995).

Cотрудничал с американским научно-фантастическим журналом “Locus”. Имеет в общей сложности двенадцать премий Академии научной фантастики, фэнтези и хоррора в области научной фантастики, фэнтези и ужасов (SFHH), четыре из них как лучший редактор научной фантастики, три — за теоретические работы. В 2005 году получил премию в знак признания его многолетней работы в жанре научной фантастики. У проекта “Ivan's Planet Eden” есть блог на английском языке здесь: blog.edenfuture.com. С ним можно связаться по адресу: ivan.adamovic@email.cz

(Более подробную справку об Иване Адамовиче можно получить в этом блоге, если пройти по ссылке https://fantlab.ru/blogarticle52914 или открыть тэг «Адамович И.», если ссылка почему-то не срабатывает. Биобиблиографического профиля этого выдающегося чешского писателя, журналиста и библиографа на сайте ФАНТЛАБ нет. W.)

облако тэгов

облако тэгов